Armenisch-apostolische Kirche

Die Armenier dürfen von sich behaupten, das älteste christliche Staatsvolk der Welt zu sein. 301 erhob der armenische König Trdat III. das Christentum zur Staatsreligion. Der kirchlichen Tradition nach sollen schon im 1. Jahrhundert die Apostel Judas und Thaddäus das Christentum nach Armenien gebracht haben. Deshalb bezeichnet sich die Kirche selbst auch als Armenisch-apostolische Kirche. Heute bekennen sich rund sieben Millionen Gläubige zur armenischen Kirche. In Österreich leben bis zu 7.000 armenische Christen, der überwiegende Teil davon in Wien. Kleine armenische Gemeinden gibt es neben Wien auch noch in Linz, Graz, Bregenz, Klagenfurt und Salzburg. Geleitet wird die Kirche von Bischof Tiran Petrosyan.

Die Anfänge der Armenier in Österreich gehen auf das 17. Jahrhundert zurück. Anfangs waren es vor allem Kaufleute im Dienst des Hauses Habsburg, die hier lebten. Anfang des 19. Jahrhunderts übersiedelte ein Teil des Mechitharistenordens (Armenier, die eine Union mit der römisch-katholischen Kirche eingegangen waren) nach Wien, wo der Orden ein vielfältiges religiöses und kulturelles Leben begann.

Die Zahl der Armenier in Österreich blieb vorerst aber gering. Noch um 1900 scheiterten Versuche, eine eigene Kirchengemeinde zu etablieren bzw. eine eigene Kirche zu bauen. 1960 betrug die Zahl der Armenier in Wien rund 350. Ihre Zahl wuchs dann aber rasch. So kamen aus der Türkei auch viele Armenier als Gastarbeiter nach Österreich. 1966 wurde die Armenisch-apostolische Kirche Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ).

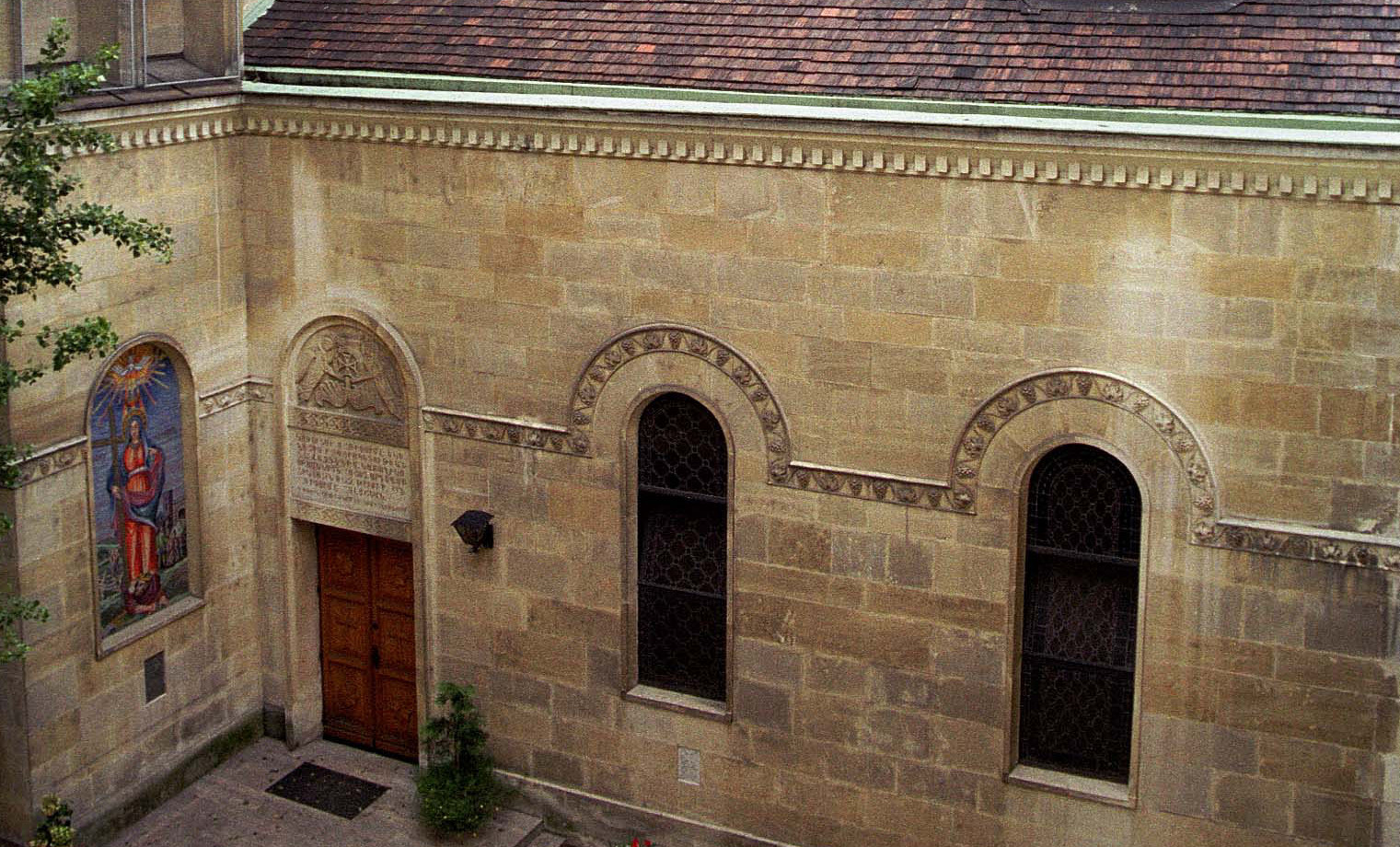

1968 wurde die neu gebaute armenische Kirche St. Hripsime im dritten Wiener Bezirk feierlich eingeweiht, 1972 erfolgte die offizielle staatliche Anerkennung der Armenisch-apostolischen Kirche als Religionsgesellschaft. 1980 wurde die neue armenische Diözese für Mitteleuropa und Skandinavien mit Sitz in Wien errichtet. (Der Bürgerkrieg im Libanon und die islamische Revolution im Iran ließen in dieser Zeit viele Armenier in Österreich eine neue Heimat suchen.) Anfang der 1990er-Jahre kamen viele Armenier aus den früheren Sowjetrepubliken nach Österreich.

Die Kirche St. Hripsime und das angebaute Gemeindezentrum sind inzwischen für die armenische Gemeinde in Wien eigentlich viel zu klein. Im Gemeindezentrum gibt es für die Kinder eine Samstag- und Sonntagsschule, wo sie in ihrer Religion, armenischer Geschichte, Kultur und Sprache unterrichtet werden. Ca. 140 Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht teil. Auch eine Kindergartengruppe gibt es. Die armenische Kirchengemeinde sorgt sich auch auf vielfältige Weise um christliche armenische Flüchtlinge aus Syrien, die seit Ausbruch des Krieges 2011 nach Österreich gekommen sind.

Die Armenisch-apostolische Kirche gehört zu den orientalisch-orthodoxen Kirchen, die das Konzil von Chalcedon (451) nicht mehr mittragen wollten und sich von der Großkirche abspalteten. Das hatte freilich vor allem für die armenische Kirche auch politische Gründe. Die große Mehrheit der armenischen Bischöfe konnte an dem Konzil nicht teilnehmen, weil Armenien in Kämpfe mit den Persern verwickelt war. Die Armenische Kirche war isoliert von den kirchlichen Entwicklungen im übrigen Teil der christlichen Welt. Erst 555 beschloss ein Konzil der Armenischen Kirche, die Beschlüsse von Chalcedon über Jesus Christus zu verurteilen, wodurch sich die Kirche endgültig von der Römischen Reichskirche trennte.

Über Jahrhunderte entwickelten die Armenier in ihrem Stammland wie auch in Ost- und Zentralanatolien ein reiches kirchliches Leben. Bis zu zwei Millionen Armenier lebten um 1900 im Gebiet des damaligen Osmanischen Reiches. Davon kamen beim Genozid ab 1915 bis zu eineinhalb Millionen ums Leben, Hunderttausende wurden vertrieben. Sie flohen in die Diaspora (Europa, Amerika, Syrien, Libanon), ein kleiner Teil verblieb in Konstantinopel/Istanbul.

Oberhaupt der Armenisch-apostolischen Kirche ist der Katholikos-Patriarch von Etschmiadzin. Der Sitz des Patriarchen befindet sich in unmittelbarer Nähe der armenischen Hauptstadt Jerewan. Neben dem Katholikosat von Etschmiadzin, zu dem 42 Diözesen in Armenien, Europa, Amerika, Afrika, Asien und Australien gehören, gibt es noch das Katholikosat von Kilikien mit zehn Diözesen. Dazu kommen zwei Patriarchate von Jerusalem und Konstantinopel. Zu letzterem gehören heute nur mehr rund 70.000 Gläubige in der Türkei, wobei so gut wie alle im Großraum Istanbul leben.

In der armenischen Kirche gibt es zölibatäre und verheiratete Priester. Letztere bilden mit 90 Prozent die überwiegende Mehrheit. Bischof kann aber nur ein unverheirateter Geistlicher werden. Nur alle sieben Jahre findet in Etschmiadzin die Myronweihe statt, die vom Katholikos vorgenommen wird. Dabei werden die Öle, die dann weltweit bei der Sakramentenspendung verwendet werden, mit Reliquien (Heilige Lanze, Holzspan vom Kreuz Jesu und einer Reliquie von Gregor dem Erleuchter) gesegnet. Zugleich wird immer auch ein wenig Öl von der letzten Weihe beigemischt. Eine seit dem 4. Jahrhundert durchgehaltene Tradition. Dann wird das Öl an alle Diözesen in Armenien und weltweit verteilt.

Für die armenischen Christen – in Armenien, vor allem aber auch in der Diaspora, ist die Kirche nicht nur eine religiöse, sondern zugleich auch eine kulturelle/nationale Institution.

Kontaktadresse:

Patriarchaldelegat Bischof Tiran Petrosyan,

Armenisch-Apostolische Kirche

Kolonitzgasse 11/1, 1030 Wien,

Tel.: 01/7180965-0,

Fax: 01/7180965-21

E-Mail: office@aakg.at; praelat@aakg.at

Web: www.armenia.at

Vertreter im Ökumenischen Rat der Kirchen:

Patriarchaldelegat Bischof Dr. Tiran Petrosyan